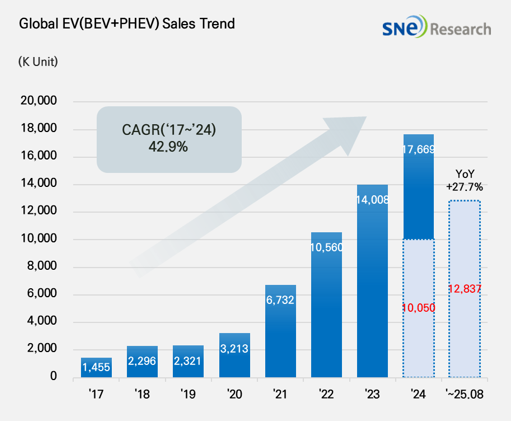

제목 : 2025년 1~8월 글로벌[1] 전기차 인도량[2] 약 1,283.7만 대, 전년 대비 27.7% 성장

-

BYD 255.6만 대로 1위 유지… Geely 67.8% 성장하며 2위 수성

2025년 1~8월, 세계

각국에 차량 등록된 전기차 총 대수는 약 1,283.7만 대로 전년 동기(1,005.0만 대)대비 약 27.7%

증가한 것으로 나타났다.

(출처 : 2025년 9월 Global Monthly EV and Battery Monthly Tracker, SNE리서치)

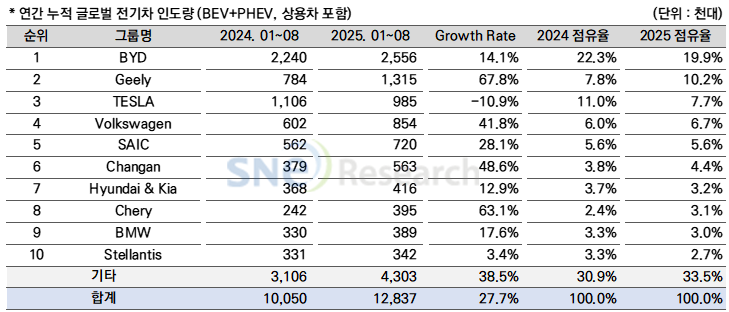

2025년 1~8월 BYD는 전년 동기 대비 14.1% 늘어난 약 255.6만 대의 전기차를 판매하며 글로벌 1위를 지켰다. 유럽(헝가리, 터키)과 동남아(태국, 인도네시아, 캄보디아)에서 공장 신설, 증설을

병행해 관세, 보조금 변화에 탄력적으로 대응하고, 가격 경쟁력과

기술력을 바탕으로 브랜드 인지도를 끌어올리는 한편 상용차와 초소형차로 포트폴리오를 넓혀 생태계 전반의 존재감을 키우고 있다. 한편 BYD는 연간 판매 목표를

550만 대에서 460만 대로 낮췄는데, 이는

전년 대비 7% 증가 수준이며 중국 OEM 간 경쟁 심화가

주요 배경으로 해석된다.

지리자동차(Geely) 그룹은 2위를 기록하며 전년 동기 대비 67.8% 증가한 약 131.5만 대를 판매, 두 자릿수 고성장을 이어갔다. Star Wish(星愿)의 흥행이 라인업 확장에 힘을 보탰고, 프리미엄 ZEEKR(极氪), 하이브리드

전용 Galaxy(银河), 글로벌 타깃 LYNK & CO(领克) 등 다층적 브랜드 포트폴리오로

폭넓은 수요를 흡수하고 있다. 내연기관에서 전기차로의 전환을 서두르며 배터리, 전장, 소프트웨어의 자체 개발과 생산 역량을 키워 수직계열화 효과를

강화한 점도 경쟁력의 핵심으로 평가된다. 또한 관세 충격을 인정하면서도 생산, 판매 거점을 분산해 동시에 법적 대응과 사업 실행을 함께 추진해 중국 중심의 제조 의존도를 낮추려는 시도를

하고 있다.

테슬라는 수요와 상품

주기의 변곡점을 통과하는 국면에서 가격 인하와 인센티브의 여파로 마진 압력이 누적되고, 자율주행 소프트웨어

투자 확대로 단기 실적의 탄력성이 제한되고 있다. 그 영향이 판매 지표에 직결되며 3위를 기록했고, 전년 동기 대비

10.9% 감소한 약 98.5만 대를 판매했다. 지역별로는

유럽 21.5% 감소한 15.9만 대, 북미 12.2% 감소한 37.4만

대, 중국 6.9% 감소한

36.1만 대로 주요 시장 전반이 조정 국면을 보였다. 주력 모델인 모델 Y와 모델 3의 약세가 전체 실적을 끌어내렸고, 특히 모델 Y는 글로벌 기준

11.2% 감소하며 71.6만 대에서 63.6만

대로 낮아졌다. 플래그십 세단과 SUV인 모델 S와 X도 각각 59.6%,

44.2% 급감해 고가 라인업의 경쟁력 약화가 드러났다. 한편 운영 측면에선 판매와 고객지원의

자동화를 강화하고, 완전 자율주행(FSD) 고도화와 월 구독형

소프트웨어 수익모델을 차량 판매와 밀접하게 결합해 중장기 수익구조를 재편하려는 움직임을 보여주고 있다.

(출처: 2025년 9월 Global EV and Battery Monthly Tracker, SNE리서치)

(출처: 2025년 9월 Global EV and Battery Monthly Tracker, SNE리서치)

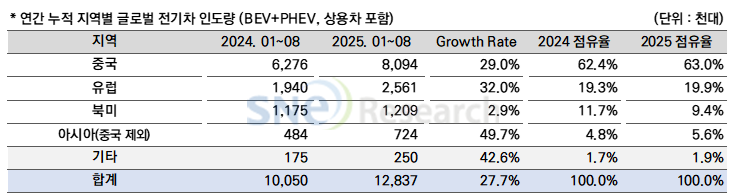

중국은 2025년 1~8월 누적 809.4만

대로 전년 동기 대비 29.0% 성장하며 글로벌 점유율 62.4%를

기록했다. 대도시 중심의 보급형 전기차 확산과 상용차 전동화가 동시에 진행됐고, 지방정부 보조금과 촘촘해진 충전 인프라가 실수요를 견인했다. 특히 LFP 대중화와 원가 혁신이 빠르게 진행되면서 중저가 모델이 시장 확장을 주도했다. 신에너지차(NEV) 구매세 면제는

2025년까지 전액, 2026~2027년 50% 적용으로

연착륙을 유도하고, 노후차 교체 정책이 교체 수요를 자극해 침투율 상승세를 이어가고 있다.

유럽은 같은 기간 256.1만 대, 32.0% 성장으로 점유율 19.9%를 유지했다. 강화된 탄소 규제가 수요 회복을 이끌었으나, 중국산 전기차의 점유율 확대가 가격 경쟁을 더욱 심화시키는 양상이다.

BYD, NIO, Xpeng 등 중국 완성차의 헝가리, 스페인 등 현지 투자 본격화와 함께, 역내 생산 유도 정책과 대중국 견제 조치가 충돌하며 정책 리스크가 공존하고 있는 상태이다.

북미는 120.9만 대로 2.9% 증가에 그치며 점유율이 9.4%로 낮아졌다. 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 세제 혜택을 토대로 GM, 포드, 현대차그룹 등이 현지 생산을 확대하고 있으나, 실제 수요는 기대치를

밑돌고 있다. 중국산 전기차에 대한 고율 관세와 외국 우려 기관(FEOC)

배제 규정의 확대 적용으로 중국계의 북미 진입이 사실상 차단되는 가운데, 연방 세액공제의

적용 축소, 종료 논의가 이어지며 단기 수요 불확실성이

확대되고 있다.

아시아(중국 제외)는 72.4만

대, 49.7%의 고성장을 기록하며 점유율 5.6%를 나타냈다. 인도에서는 1만~2만

달러대의 보급형 전기차 수요가 빠르게 늘고, 일본은 도요타, 혼다를

중심으로 배터리전기차(BEV) 전환 드라이브가 강화되는 추세다. 다만

국가별 충전 인프라와 보조금 격차가 커 지역 간 성장 속도 차이는 이어진다. 인도는 일정 가격 이상의

수입 전기차에 조건부 관세 완화와 현지 투자, 국산화 요건을 결합해 글로벌 완성차를 유치하고, 태국, 인도네시아는 생산 보조, 세제

감면, 내수 인센티브를 결합한 모델을 강화하고 있다.

2025년 1~8월 글로벌 전기차

시장은 성장세는 유지되나 지역별 온도차가 커지고 정책 불확실성이 커지고 있다. 유럽과 아시아 신흥국은

다양한 가격대 신차와 보급 정책을 바탕으로 회복세를 이어가지만, 북미는 정책 전환과 전략 재조정의 영향으로

성장 탄력이 둔화되는 모습이다. 주요 완성차 기업들은 수익성 방어를 위해 고가 비중을 낮추고 보급형

모델을 추가한 포트폴리오로 재편하고 있으며, 이에 따라 가격 구조가 빠르게 재정렬되고 있다. 결국 각 지역의 규제, 보조 체계에 적합한 ‘현지 조달, 생산, 인증’ 기반을 신속히 갖추고, 중저가 세그먼트에서 원가, 품질, 충전, 소프트웨어

경험을 아우르는 역량을 강화하는 속도가 성패를 좌우할 것으로 분석된다.

[2] 해당 기간 차량 구매자에게 인도되어 각 국가에 등록된 전기 자동차(BEV+PHEV) 기준